この記事で解決できる悩み

- 基礎を押さえた見出し構成の作り方

- 型を使った本文の書き方

- 記事を書く際のライティングのコツ

ブログ運営3年目のけいが解説していきますね。

上記の悩みを解決できる記事を書きました。

僕も初めて記事を書いたときは、「何を・どのように書けばいいんだろう…」と悩んでいたので、みなさんの気持ちはよく分かります。

でも、今回ご紹介する方法を試してみたところ、ブログ経験のなかった当時の僕でも記事を書き上げることができました。

この記事で紹介をする「ブログ記事の書き方」を実践すれば、誰でも悩まずに、意図と意味のある記事が書けるようになりますよ。

記事前半では「見出し構成の作り方」、後半では「型を使った本文の書き方」を紹介するのでブログ運営に興味がある人はぜひチェックしてみてください。

【本編に入る前に】

ブログ記事を書く際には、AIを活用したライティング方法を取り入れると時短につながるのでおすすめです。

本編でご紹介する「基礎」と「型」をベースに、ぜひ活用してみてください。

なお、こちらのコンテンツは『Brain辛口評論家の沖ケイタさん』もおすすめしています。参考にしてみてくださいね。

それでは本編でブログ記事の書き方について解説していきます。

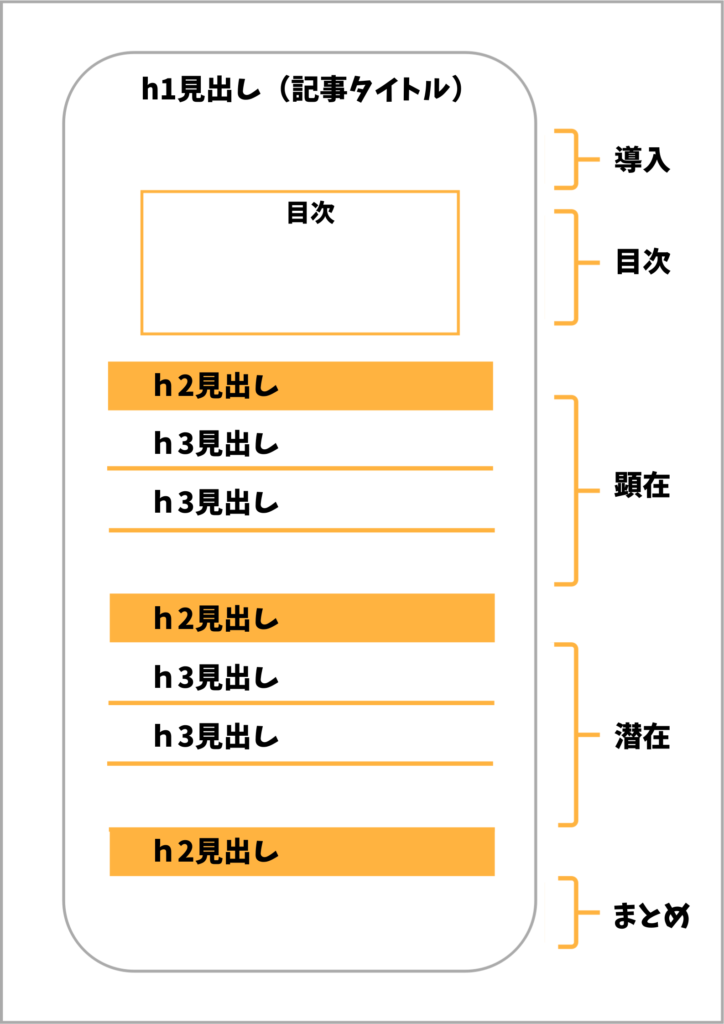

基礎を押さえた見出しの作り方

ブログ記事を書くには見出し構成から作ります。

以下は見出し構成が完成するまでの流れです。

見出し構成の作り方

- 想定読者を決める

- キーワードを決める

- コンテンツリサーチをする

- ユーザーニーズを洗い出す

- 読者と自分のゴールを決める

- 記事タイトルを決める

- 記事の目次を決める

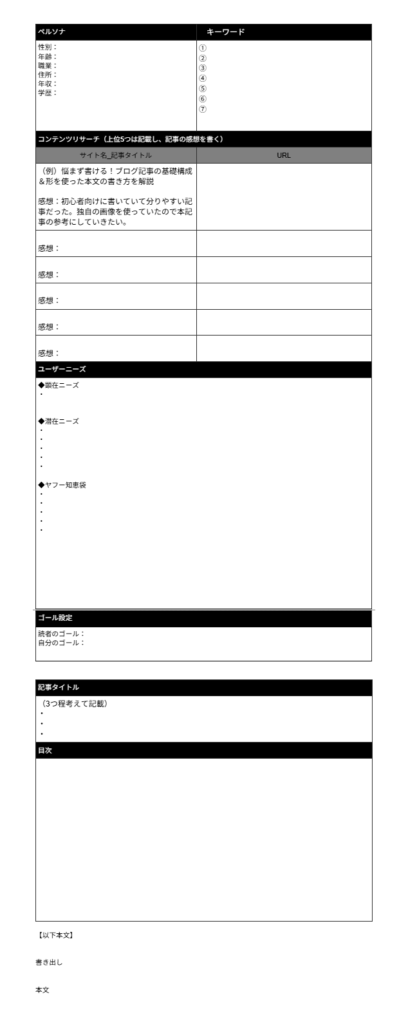

※上記に手順に合わせて見出し構成シートも作ってみたのでこちらもご活用ください。

見出し構成シート

それでは具体的な手順を紹介していきますね。

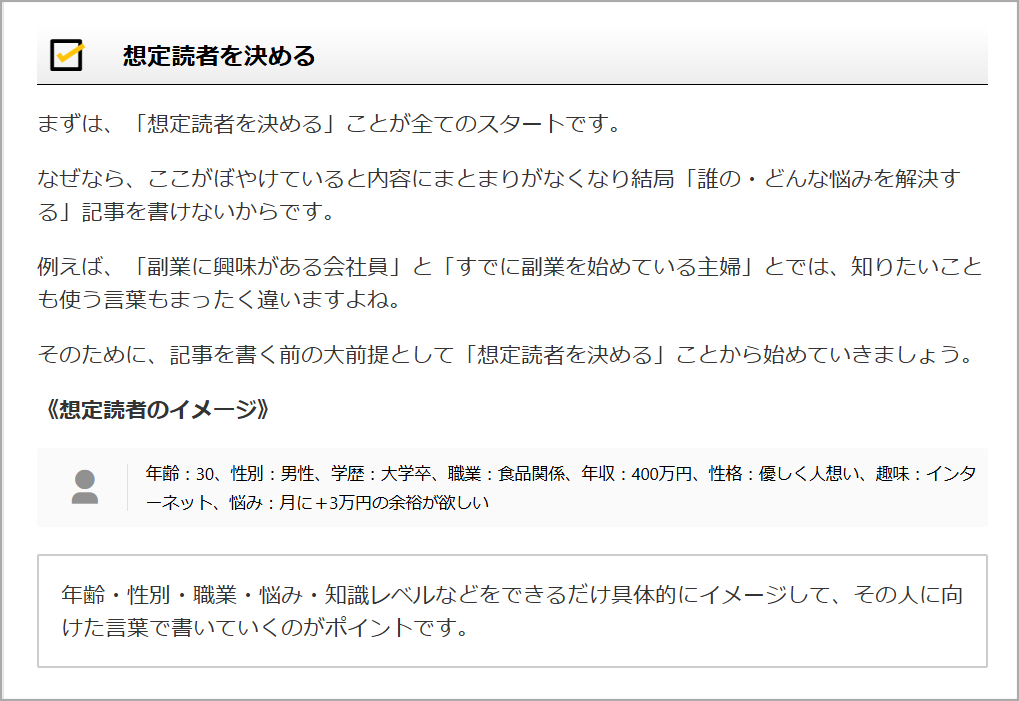

想定読者を決める

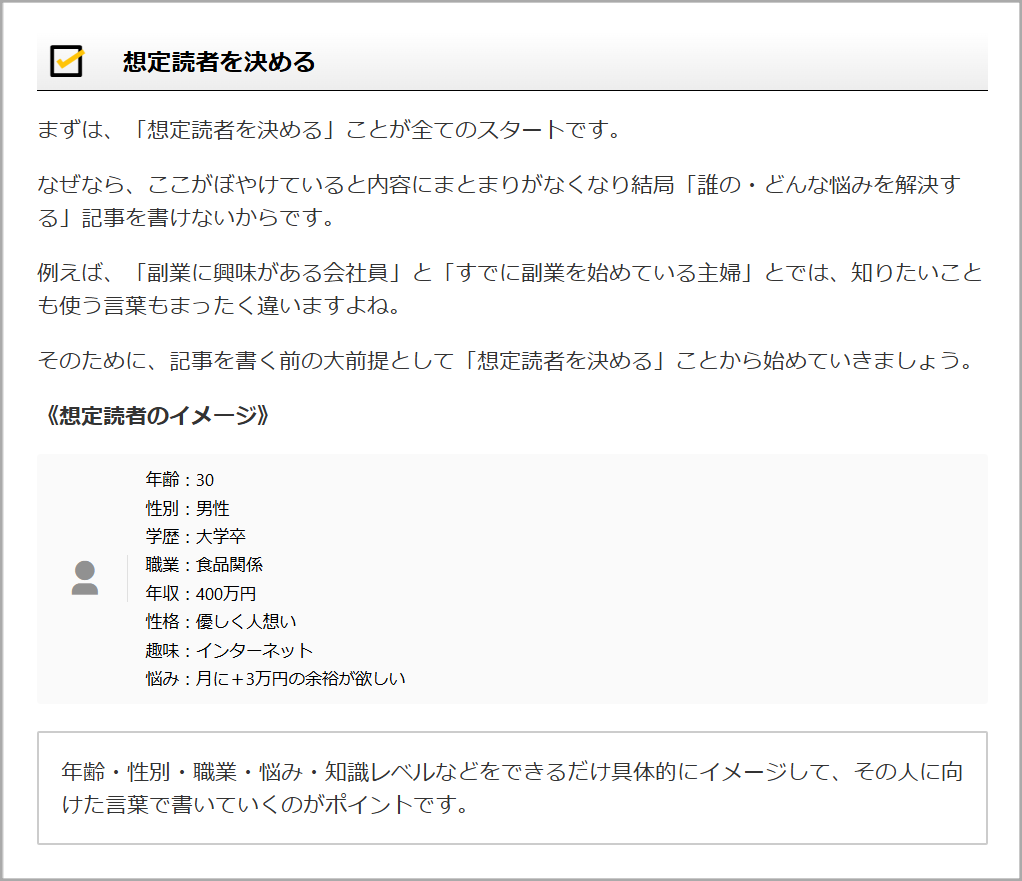

先ずは、「想定読者を決める」ことが全てのスタートです。

なぜなら、ここがぼやけていると内容にまとまりがなくなり結局「誰の・どんな悩みを解決する」記事を書けないからです。

例えば、「副業に興味がある会社員」と「すでに副業を始めている主婦」とでは、知りたいことも使う言葉もまったく違いますよね。

そのために、記事を書く前の大前提として「想定読者を決める」ことから始めていきましょう。

想定読者のイメージ

年齢:30

性別:男性

学歴:大学卒

職業:食品関係

年収:400万円

性格:優しく人想い

趣味:インターネット

悩み:月に+3万円の余裕が欲しい

年齢・性別・職業・悩み・知識レベルなどをできるだけ具体的にイメージして、その人に向けた言葉で書いていくのがポイントです。

キーワードを決める

記事を書く前に、「どんな悩みのキーワードで想定読者の問題解決ができるか」を決めておきます。

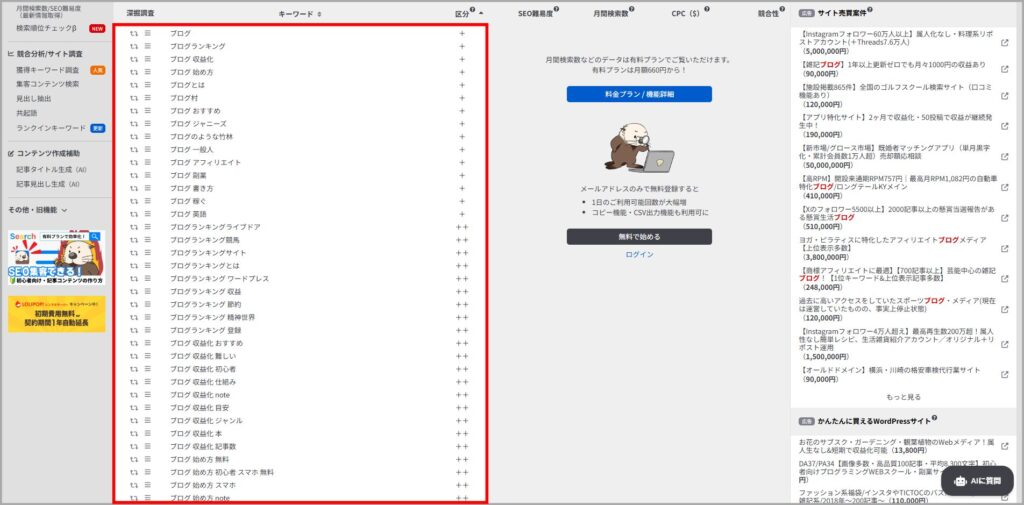

おすすめは「ラッコキーワード」を使ってどんな言葉がよく調べられているのかをチェックすること。

検索したキーワードから、想定読者が必要とする記事をピックアップしていきましょう。

あらかじめ読者の悩みに沿ったキーワードを選定しておくことで、興味をもらえる記事になりますよ。

ラッコキーワードを使用した検索

コンテンツリサーチをする

キーワードが決まったら、次にやるべきことは「どんな記事がすでにあるか」を調べることです。

Googleでキーワードを検索して、上位に出てくる5つの記事を見てみましょう。

どんな切り口(見出し)で書かれているのか、共通している内容は何か、自分ならどう差別化できそうかをチェックします。

事前にリサーチしておくことで、読者が求めている情報にちゃんと応えられる記事が作りやすくなりますよ。

※記事をリサーチした際にはその記事の感想も必ず書くようにしましょう。どこを参考にするのか、しないのかが明確になります。

ユーザーニーズを洗い出す

続いてユーザーニーズをイメージしながら「知りたいこと」「解決したいこと」を洗い出していきます。

悩んでいる読者を想像してみたり、Google検索やYahoo!知恵袋の声を調べてみると、ユーザーが知りたいことが見えてきます。

例えば「ブログ記事 . 書き方」の場合であれば、「記事構成や本文の書き方がわからない」などの悩みが出てきますよね。

そのニーズをもとに記事構成の流れを考えると、読者に響きやすい内容の記事構成が作れます。

顕在ニーズ:読者が自覚している欲求

潜在ニーズ:読者が自覚していない欲求

読者と自分のゴールを決める

記事を書く前に読者と自分のゴール設定を決めておきましょう。

「この記事を読んだ人にどうなってほしいか」と「自分がこの記事を書く目的」をはっきりさせておくと記事に一貫性が生まれます。

例えるなら、読者のゴールが「ブログの書き方を理解すること」、自分のゴールが「ブログ記事を実際に書いてもらうこと」なら、内容も自然とそこに向かっていきます。

どちらか片方だけだと、読者の満足度が下がったり、自分の意図がぼやけてしまうこともあるので事前に決めておきましょうね。

記事タイトルを決める

続いて記事タイトルを決めていきます。

タイトルは「WHY、HOW、WHAT」の3つの要素を意識して構成します。

「WHY(何のために)、HOW(どのように)、WHAT(何をする)」といった流れ。

これらを意識すれば、経験がなくても「思わずクリックしたくなるタイトル」が作れるようになりますよ。

「悩まず書ける!ブログ記事の基礎構成&形を使った本文の書き方を解説」を参考例にして説明していきますね。

WHY(何のために)

→「悩まず書ける!」

→ 読者が「ブログ記事が書けない」と悩んでいることを前提に、その悩みを解消できることを伝えます。

HOW(どのように)

→「基礎構成&型を使った」

→ 解決手段として、「構成」と「型」を提示します。

WHAT(何をする)

→「本文の書き方を解説」

→ 何について書いているのかを明確にします。

記事の目次を決める

最後に記事の目次をしっかりと決めていきます。(ここが超重要ポイント)

まず、読者が解決したい悩み(顕在ニーズ)を満たしてあげて、関連する情報で一緒に知れたら嬉しい(潜在ニーズ)を見出しに組み込みます。

この段階でイメージができなければ想定読者と会話を交わしながら説明するイメージを持ってみてください。

そうすることで、読者の悩みが解決できる記事になり、かつ自然な見出し構成になっていきます。

「悩まず書ける!ブログ記事の基礎構成&型を使った本文の書き方を解説」を参考例にしてこちらも説明していきます。

1.基礎を押さえた見出しの作り方

1-1.想定読者を決める

1-2.キーワードを決める

1-3.コンテンツリサーチをする

1-4.ユーザーニーズを洗い出す

1-5.読者と自分のゴールを決める

1-6.記事タイトルを決める

1-7.記事の目次を決める

2.型を使った本文の書き方

2-1.冒頭文の書き方

2-2.本文の書き方

2-3.まとめ文の書き方

3.記事を書く際のライティングのコツ

3-1.同じ文末を避ける

3-2.同じ接続詞を避ける

3-3.見出しは4〜6行に収める

3-4.1文を30〜50時程度に収める

3-5.語尾をです/ます調で揃える

3-6.難しい表現は使わないようにする

3-7.ひらがなと漢字のバランスを意識する

4.まとめ(ブログ記事は基礎構成と型を使えば初心者でも書ける!早速実践してみよう)

- h1:記事タイトル

- h2:大見出し

- h3:小見出し

- h4:補足など必要に応じて

型を使った本文の書き方

型(テンプレート)を使って本文を書いていきます。

構成さえできていれば、あとは型にはめるだけなのでそこまで難しく考える必然はありませんよ。

型を使った本文の書き方

- 冒頭文の書き方

- 本文の書き方

- まとめ文の書き方

それではそれぞれの書き方を説明していきますね。

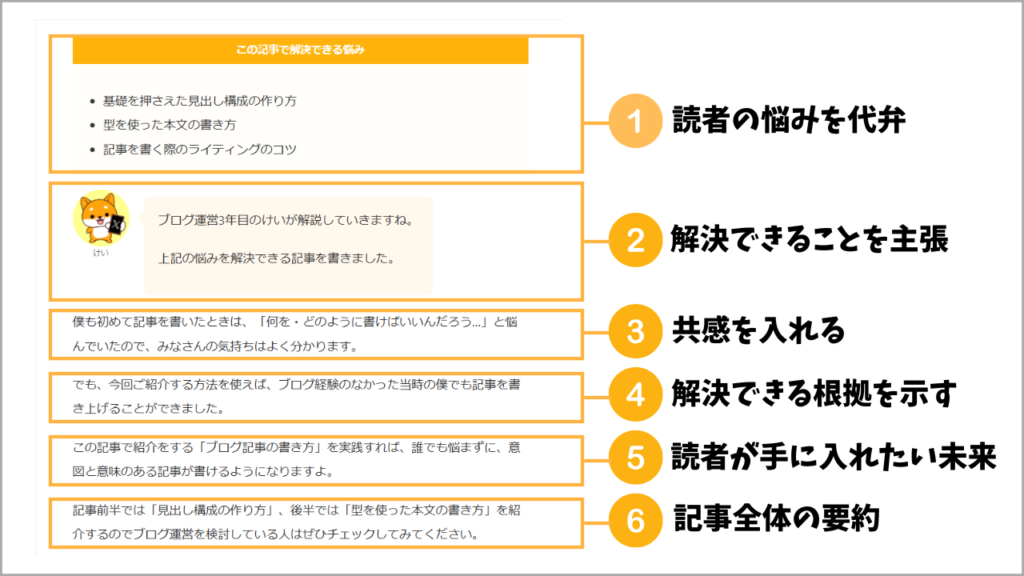

冒頭文の書き方

型(テンプレート)を使って冒頭文を書いていきます。

僕が使う型は「悩みを代弁」「その悩みを解決できる根拠」「読者への共感」「記事を読み終えた後の未来」をイメージしてもらう流れ。

- 読者の悩みを代弁

- 解決できることを主張

- 共感を入れる

- 解決できる根拠を示す

- 読者が手に入れたい未来

- 記事全体の要約

特に冒頭文は読者がその記事を読むか読まないかを判断する重要な部分になります。

そのため、最初の数行に要点をまとめて「これは自分のために必要な記事だ」と思ってもらえるように作り込んでいきましょう。

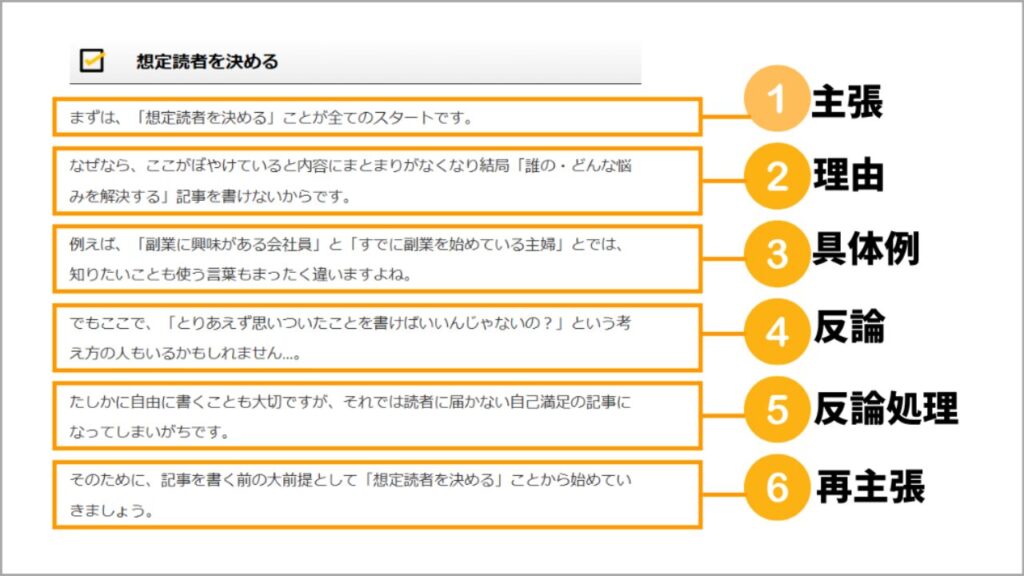

本文の書き方①:PREP法〈構成の型〉

本文は基本的に「PREP法」を使って書いていきます。

PREP法とは「Point:主張」「Reason:理由」「Example:具体例」「Point:再主張」となる基本の型です。

この型を使えば、誰でも論理的でまとまりのある文章が書きやすくなるんですよね。

まずはこのPREP法をベースにして、本文を書き進めていきましょう。

PREP法の基本構成①

- 主張

- 理由

- 具体例

- 再主張

PREP法の基本構成②

- 主張

- 理由

- 具体例

- 反論

- 反論処理

- 再主張

※上記の型は「20歳の自分に受けさたい文章講義」から引用しています。

本文の書き方②:箇条書き〈表現の型〉

本文ではできる限りで箇条書きを使うようにしていきます。

その理由は、情報を整理して伝えるための読みやすい表現方法だから。

具体的な活用場面としては、情報が複数並ぶときに「・」「✔」「①②③」などを使って、視認性を高める目的があります。

文章が長く続くと読み疲れしてしまう読者にとっても、箇条書きがあるだけで読みやすさがぐっと上がるので積極的に使ってみてくださいね。

箇条書きを使わないイメージ

箇条書きを使ったイメージ

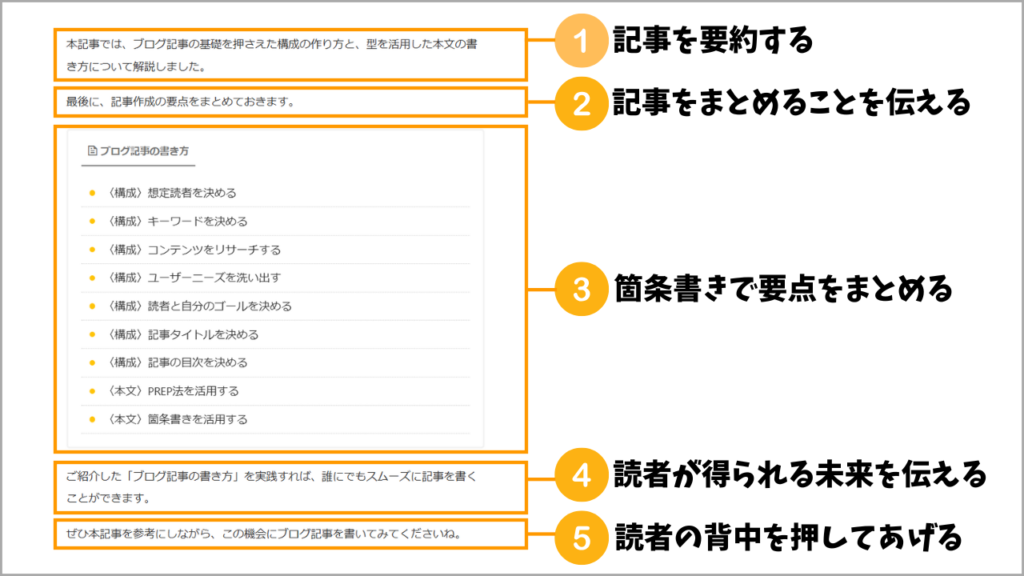

まとめ文の書き方

まとめ文では読者の背中(行動)を押してあげるような文章でまとめます。

ただし、ここでダラダラと書いてしまうと、離脱されてしまう可能性もあるため、要点を絞って書いていきます。

- 記事を要約する

- 記事をまとめることを伝える

- 箇条書きで要点をまとめる

- 読者が得られる未来を伝える

- 読者の背中を押してあげる

最後のまとめ文まで読んでくれる読者は購買意欲の高い人が多いです。

その読者が「よしやろ!・試してみよう!」と思えるような文章でまとめていきましょう。

記事を書く際のライティングのコツ

ここまででブログの書き方をお伝えしてきました。

しかし、大切なのはテンプレートを使って、高品質な記事を書くことですよね。

なのでここからは、ブログの書き方のコツをご紹介しますね。

記事を書く際のライティングのコツ

- 同じ文末を避ける

- 同じ接続詞を避ける

- 1見出しは4〜6行に収める

- 1文を30〜60時程度に収める

- 語尾をです/ます調で揃える

- 難しい表現は使わないようにする

- ひらがなと漢字のバランスを意識する

では、1つずつ解説していきます。

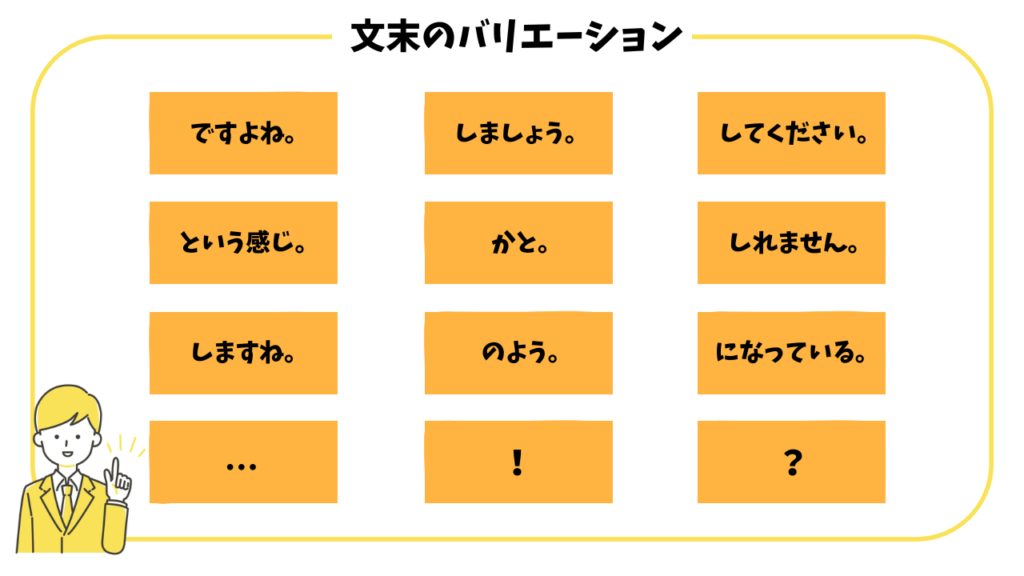

同じ文末を避ける

本文を書く際には同じ文末を避けるように文章を書いていきましょう。

なぜなら、同じ文末が続くと単調な文章に感じられてしまうからです。

目安としては、3文以上続けて同じ語尾になっていないかチェックするようにしてみてください。

この意識を持つだけで、読者にとって読みやすい文章を書くことができますよ。

※上記以外にもあえて「体現止め」を使うのもおすすめです。

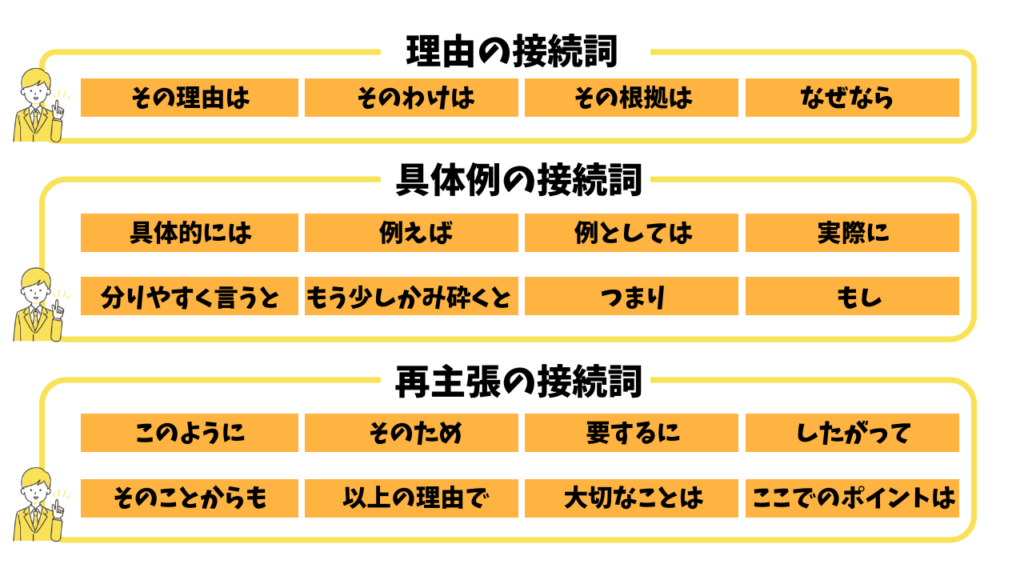

同じ接続詞を避ける

本文を書く際には、同じ接続詞を避けながら書けるとベストです。

特に意識をしたいのは、「そして」「さらに」「ちなみに」などなど。

また、接続詞なしでも意味が通じるかを見直すのもポイントになります。

こちらも「文末」と同じく、意識をするだけで文章全体の流れやテンポが良くなります。

1見出しは4〜6行に収める

1見出しは4〜6行に収めると読者にとって読みやすい文章になります。

初心者の方にありがちなのが、「あれも・これも長々と書けばいい」というわけではないんですよね。

僕の経験上、本当にブログ記事で大切なのは「まとまりのある簡潔な文章」です。

そこで、1見出しは4〜6行に目安にしつ文章を書いていくのが適切でありおすすめです。

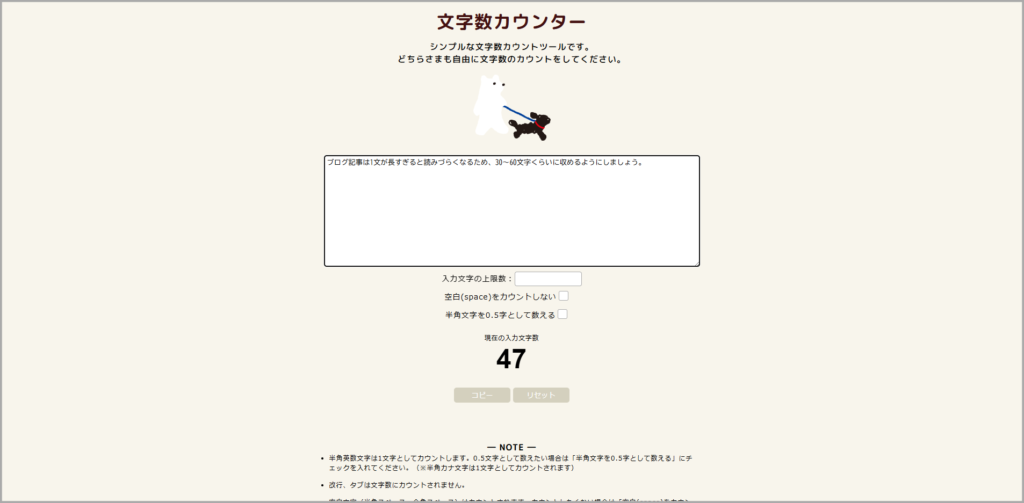

1文を30〜60文字に収める

ブログ記事は1文が長すぎると読みづらくなるため、30〜60文字くらいに収めるようにしましょう。

特にスマホで読む人が多い今、長文は離脱の原因にもなりかねません。

それ以上になる場合は途中で区切って2文に分けたり、「、」の使いすぎに注意しながら整理しましょう。

目安としては、やはり1文は30〜60文字くらいに収めると読みやすくなりベストです。

語尾をです・ます調で揃える

ブログ記事では、文末の語尾を「です・ます調」で統一するのが一般的です。

そのほうが、読み手にやさしく丁寧な印象を与えられます。

逆に「だ・である調」が混ざってしまうと、文章のトーンがちぐはぐになって違和感が出やすいんですよね。

このようなことからも、文章全体を「です・ます調」でそろえると、読みやすさもグッと上がりますよ。

難しい表現は使わないようにする

文章を書くときは、できるだけ難しい表現を使わないようにしましょう。

その理由、難しい言葉が多いと、それだけで読者が読む気をなくしてしまうこともあるから。

もしどうしても難しい表現を使う場合は、言葉の横に( )で補足を入れるなど、読者への気づかいがあると親切です。

ここでのポイントは、「中学生でも理解できるくらい」の言葉を選ぶことを意識してみてくださいね。

ひらがなと漢字のバランスを意識する

文章は、ひらがなと漢字のバランスによって読みやすさが大きく変わります。

漢字ばかりだと硬く見えて圧迫感が出てしまい、逆にひらがなばかりだと少し頼りない印象に…。

例えば「出来る」より「できる」、「頂きます」より「いただきます」と書いたほうが自然で読みやすくなります。

これに正解があるわけではありませんが、「読者がスムーズに理解できるか」を基準に見直してみてくださいね。

まとめ(構成と型を知れば初心者でもブログ記事は書ける!早速実践してみよう)

本記事では、ブログ記事の基礎を押さえた構成の作り方と、型を活用した本文の書き方について解説しました。

最後に、記事作成の要点をまとめておきます。

ブログ記事の書き方

- 〈構成〉想定読者を決める

- 〈構成〉キーワードを決める

- 〈構成〉コンテンツをリサーチする

- 〈構成〉ユーザーニーズを洗い出す

- 〈構成〉読者と自分のゴールを決める

- 〈構成〉記事タイトルを決める

- 〈構成〉記事の目次を決める

- 〈本文〉PREP法を活用する

- 〈本文〉箇条書きを活用する

ご紹介した「ブログ記事の書き方」を実践すれば、誰にでもスムーズに記事を書くことができます。

ぜひ本記事を参考にしながら、この機会にブログ記事を書いてみてくださいね。

【最後に】

ブログ記事を書く際には、AIを活用したライティング方法を取り入れると時短につながるのでおすすめです。

本編でご紹介する「基礎」と「型」をベースに、ぜひ活用してみてください。

なお、こちらのコンテンツは『Brain辛口評論家の沖ケイタさん』もおすすめしています。参考にしてみてくださいね。